2026年の区分所有法改正で何が変わる?改正の背景や影響を徹底解説

2026年4月に区分所有法が大きく変わります。

マンションの管理・再生の円滑化を図ることを目的とした改正で、具体的には建て替え決議の要件緩和、建物敷地売却や一棟リノベーションなどの新たな再生手段の導入、所在不明区分所有者への対応強化、建物の長寿命化に向けた管理体制の強化などが主なポイントです。

今回のコラムでは法改正について詳しく説明していきます。

INDEX

区分所有法とは?

区分所有法とは、マンションなどにおける所有や管理、共同生活に必要なルールが幅広く定められた、分譲マンションのための法律です。

正式名称を「建物の区分所有等に関する法律」といい、分譲マンションのように一つの建物のなかに2つ以上の部屋(専有部分)があり、かつ、部屋を所有する区分所有者が2名以上存在する建物における、基本的なルールが定められています。

区分所有されたオフィスビルなども対象となりますが、区分所有法=分譲マンションのための法律と理解しておいて良いでしょう。

区分所有法では、以下のようなことを定めています。

| 専有部分と共用部分の区別について | 建物を「専有部分」と「共用部分」に明確に区別することについて定められています。 専有部分は、各区分所有者が単独で所有・使用できる、いわゆる自分の部屋や店舗などです。 一方、共用部分は廊下や階段、エレベーター、玄関ホールなど、区分所有者全員で共有し、共同で管理すべき部分であることが定められています。 |

| 区分所有者の権利と義務について | 区分所有者が専有部分を自由に使ったり、売買できる権利について定められています。 共用部分の管理や維持に必要な費用を負担する義務、ほか他の住民の生活に配慮する義務があることも、併せて定められています。 |

| 管理組合の設置と運営について | すべての区分所有者が自動的に管理組合のメンバーとなること、また、管理組合が共用部分の管理や修繕、管理規約の制定、役員の選任など、建物全体の管理運営の主体となることについて定められています。 |

| 意思決定や集会(総会)の開催方法について | マンションの大事な事項を決める際は、管理組合が集会(総会)を開くこと、その議決方法や多数決の原則、特別な場合にはより多くの賛成が必要となることなど、意思決定の手続きについて定められています。 |

| 建物の建て替えや大規模修繕の進め方について | 建物の老朽化時の建て替えや、大規模な修繕工事を行う際の手続き、そのために必要な合意形成の方法や、決議に必要な賛成割合などについて定められています。 |

| 紛争解決や裁判所の関与について | 区分所有者どうしや管理組合との間でトラブルが発生した場合の、話し合いや調停、裁判などの解決手段について定められています。 |

| 所有者不明や空き家が発生した場合の対応について | 所有者不明な部屋ができてしまった場合の管理方法や、必要に応じて裁判所が管理者を選任できることなど、マンション全体の管理を支える仕組みについて定められています。 |

このように、区分所有法にはマンションなどにおける所有や管理、共同生活に必要なルールが幅広く定められています。

【2026年】区分所有法改正の主なポイントと新制度の狙い

まずは2026年に改正予定の区分所有法の新たなポイントについて見ていきましょう。

注目すべきポイントは大きく3つです。

- 集会決議を円滑化するための新ルール制定

- マンション再生を円滑に進めるためのルール制定

- 管理不全の専有・共用部分などについての管理制度を制定

詳細を解説します。

集会決議を円滑化するための新ルール制定

主にマンション再生決議の妨げとなっていた出席者についてのルールが、決議円滑化のために新たに制定される予定です。

例えば、大規模修繕についてなど区分所有権の処分を伴わないものについては、当日の出席者による多数決で決めて良いようになります。

現行のルールだと全区分所有者による多数決だったため、欠席者などが多いとどうしても決議が先延ばしになりがちでした。

一方、建て替えのように区分所有権の処分が発生する可能性があるものについては、現行同様の決議要件となります。

また、所在等不明区分所有者(※)については、すべての決議における母数から除外される制度が新設されます。

これらのルール制定により、マンション再生をはじめとするさまざまな決議がより円滑に進むことが期待されるでしょう。

※所在等不明区分所有者とは、住民票などの公簿を調査しても所在が明らかでない場合や、死亡した区分所有者の相続人が不明である場合など。

マンション再生を円滑に進めるためのルール制定

老朽化の進むマンションに対し、マンション再生をより踏み出しやすくするためのルールが新たに制定されます。

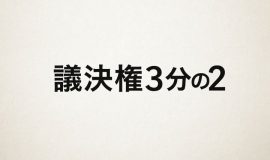

現在のルールだと、マンションの建て替えを行おうにも現行の要件では区分所有者の「5分の4」の賛成が必要で、建て替えが迅速に行えない状態でした。

2026年以降は現行規定(5分の4の賛成)に加え、下記のいずれかに該当する場合は多数決割合を「4分の3」へ引き下げるルールとなります。

- 耐震性の不足

- 火災に対する安全性の不足

- 外壁などの剝落により周辺に危害を生ずる恐れ

- 給排水管などの腐食等により著しく衛生上有害となる恐れ

- バリアフリー基準への不適合

新たな再生手法の創設

建て替え以外のマンション再生手法については、区分所有者全員の同意が必要でした(要除却認定を取得した敷地売却決議を除く)。

2026年以降の改正により、建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物取り壊しなどについても、多数決決議(5分の4※)が可能となります(建て替え時と同様の条件)。

また、団地内における建物の建て替え、団地の一括建て替えについても要件が緩和され、団地内建物敷地売却の決議要件も新設されます。

改正以前はマンション再生への決議要件が厳しく、建て替えやリノベなどに踏み出せないマンションが多くありましたが、今回の法改正を経てマンション再生を実行できるマンションの増加が期待できます。

※耐震性不足などの場合:4分の3、政令指定災害による被災の場合:3分の2

建て替え決議後の、賃貸借の終了

従来の法律だと、建て替えを決める「建て替え決議」が行われても、マンションの部屋(専有部分)を貸している場合、借りている人(賃借人)の同意がないと契約を終わらせられない仕組みでした。

そのため、借りている人が退去に同意しなければ建て替え工事が進められず、全体の再建が止まってしまう問題がありました。

それが、2026年の法改正により一定の条件のもとで金銭補償をして借家契約を終了させることが可能となります。

管理不全の専有・共用部分などについての管理制度を制定

マンションが適切に管理されないことは、マンションそのものの老朽化や劣化を進めるだけでなく、周囲にも危険が及ぶ恐れがあります。

現行制度ではマンション管理不全についてのルールが曖昧でしたが、2026年からは裁判所による管理人の選任が可能となるなど、新たな財産管理制度が設立する予定です。

管理不全の専有部分・共用部分の管理制度

専有部分、共用部分ともに管理が十分ではないと判断され申し立てがあった場合は、裁判所が選んだ管理人(弁護士や司法書士などの第三者)による財産の管理・処分が可能となります。

とはいえ、選任された管理人が好き放題できるわけではありません。

対象箇所をガラッと改良し、一新します!などの場合は、裁判所の許可が必要ですし、専有・共有部分の処分を行う場合は区分所有者の同意が必要です。

| 想定される場面 | 管理人の権限 |

|---|---|

| ・専有部分において、ゴミが処分されずに集積されている場合 ・専有部分の配管が腐食したまま放置されている場合 ・共用部分である外壁が剝落する恐れがある場合 ・共用部分である廊下やテラスに危険物や悪臭を放つゴミが放置されている場合 など | 専有部分・共用部分の適切な管理を実現するため: ①管理命令の対象となった専有部分・共用部分 ②管理命令の効力が及ぶ動産・権利 ③これらの管理、処分などにより管理人が得た財産 の管理・処分をすることが可能 |

所在等不明区分所有者の専有部分の管理制度

所在不明な区分所有者の専有部分については、裁判所から選任された管理人に処分含む諸々が委ねられます。

管理人の権限は基本的に、先述の「管理不全の専有部分・共用部分の管理制度」と大きな違いはありませんが、管理処分権の所在などが異なります。

| 想定される場面 | 管理人の権限 |

|---|---|

| ・専有部分において、ゴミが処分されずに集積されている場合 ・専有部分の配管が腐食したまま放置されている場合 ・共用部分である外壁が剝落する恐れがある場合 ・共用部分である廊下やテラスに危険物や悪臭を放つゴミが放置されている場合 など | 専有部分・共用部分の適切な管理を実現するため: ①管理命令の対象となった専有部分・共用部分 ②管理命令の効力が及ぶ動産・権利 ③これらの管理、処分などにより管理人が得た財産 の管理・処分をすることが可能 ※管理処分権は管理人に専属される。 ※裁判所の許可があれば、区分所有者の同意なく、専有部分の処分が可能。 |

区分所有法の改正によって緩和される決議要件まとめ

【所在等不明の区分所有者の議決権の扱い】

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

| 集会の出席割合や決議の賛成割合を計算する際の分母に含まれ、その議決権は棄権扱い。 | 裁判所が認定すれば、当該区分所有者は、集会の出席割合と決議の賛成割合の母数から除外され、集会における議決権を有しない。 |

【区分所有権の処分を伴わない事項(管理規約の変更など)における多数決】

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

| 区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決する。 | 集会に出席した区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数で決する。 ※区分所有者と議決権数の過半数を有するものの出席が必要。 ※規約で区分所有者と議決権数の過半数を上回る定数を定めることもできる。 |

【建物敷地売却決議要件】

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

| 特定要除却認定(※)および買受計画の認定を受けた場合は、区分所有者、議決権および当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決する。 ※耐震性不足、火災安全性不足、外壁剥落の恐れのいずれかに該当する場合。 | (特に要件は必要なく) 区分所有者、総議決権および当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決する。 |

【共用部分の変更(それに伴う専有部分の保存または使用)の決議要件】

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

| 【共用部分の変更】 区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決する。 ただし、この区分所有者の定数のみ規約でその過半数まで減ずることができる。 | 【共用部分の変更】 集会に出席した区分所有者および議決権の各4分の3以上(※1)の多数で決する。 ただし、区分所有者および議決権数の過半数(※2)を有するものの出席が必要。 【共用部分の変更に伴う専有部分の保存又は使用】 集会に出席した区分所有者および議決権の各4分の3以上(※3)の多数で決する。 ただし、区分所有者および議決権数の過半数(※4)を有するものの出席が必要。 【特別な事由による決議要件の緩和】 共用部分に瑕疵があった場合の瑕疵の除去に必要な変更又はバリアフリー化のための変更の場合は、上記決議要件の「4分の3」を「3分の2」に緩和する。 ※1規約でその過半数まで減ずることができる。 ※2 規約でこれを上回る定数を定めることもできる。 ※3規約でその過半数まで減ずることができる。 ※4 規約でこれを上回る定数を定めることもできる。 |

【建物更新(一棟リノベーション)の決議要件】

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

| 区分所有法では規定なし(民法の規定により全員の同意が必要) | 区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で決する。 |

【建物取り壊し敷地売却/建物取り壊し決議要件】

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

| 区分所有法では規定なし(民法の規定により全員の同意が必要) | 区分所有者および議決権(および敷地利用権の持分の価格)の各5分の4以上の多数で決する。 |

【除却などの必要性のあるマンション(※)にかかる特別の措置】

※①耐震性不足②火災安全性不足③外壁剥落の恐れ④給排水管の腐食等により著しく衛上有害となる恐れ⑤バリアフリー基準への不適合のいずれかに該当するマンション。

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

| 【建て替え決議】 区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で決する。 容積率の特例を受けることができる。 【建物敷地売却決議】 (上記の要除却マンションの必要性あるマンション①~③のいずれかに該当する場合) 区分所有者および議決権および敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決する。 | 【建て替え決議/建物更新決議/建物取り壊し決議】 区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決する。 容積率又は高さ制限の特例を受けることができる。 (取り壊し決議を除く) 【建物敷地売却決議/建物取り壊し敷地売却決議】 区分所有者および議決権および敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で決する。 |

【団地の建て替え決議要件の緩和】

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

【団地内の特定建物の建替え決議】 団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数と特定建物の区分所有者および議決権の各5分4以上の多数で決する。 【団地内の建物の一括建替え決議】 団地内建物の区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数と建物ごとに区分所有者と議決権の各3分の2以上の多数で決する。 | 【団地内の特定建物の建替え決議】 集会に出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数と特定建物の区分所有者および議決権の各5分4以上の多数で決する。 ただし、区分所有者および議決権数の過半数(※)を有するものの出席が必要。 ※規約でこれを上回る定数を定めることもできる。 【団地内の建物の一括建替え決議】 団地内建物の区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数と建物ごとに区分所有者と議決権の各3分の1を超える反対がない場合に決する。 |

「マンション再生=建て替え」を円滑にするための施策でもある

2026年に行われる法改正の目玉は、マンションの再生を進めやすくするための「手法の多様化」と「合意形成ルールの緩和」にあります。

これまでは建て替えを決めるにも「5分の4」以上の賛成が必要という高いハードルがあり、さらに一部の区分所有者が所在不明であってもその議決権も分母に含めなければならないという厳しい条件がありました。

そのため「建て替えをしたい人が多くいるのに決議できない……」という事例もあったようです。

しかし、今回の改正法によって裁判所の認定で所在不明者の議決権を分母から除外できるようになります。

総会出席者の「5分の4」で建て替えなど重要な決議も行えます。

これらのことから、今回の2026年法改正は、建て替えをしやすくするためのもの、と受け止めて良いでしょう。

区分所有法改正の背景にあるマンション問題と旧制度の課題

区分所有法が制定されたのは昭和37年(1962年)です。

2025年の時点で制定から60年以上が経過しており、当然ながら見直しが必要です。

これまでも社会情勢の変化や、当初想定していなかった課題に対応するために何度か法改正が行われてきましたが、今回の法改正がなされる背景としては、マンションを取り巻く大きな問題:

- 高経年化・老朽化マンションの著しい増加

- 建て替えの合意形成の難しさ

- 所在不明区分所有者の増加

これら3つが関係しています。

それぞれの詳細をみていきましょう。

高経年化・老朽化マンションの著しい増加

老朽化マンションの増加は著しく、無視することのできない状態となっていきています。

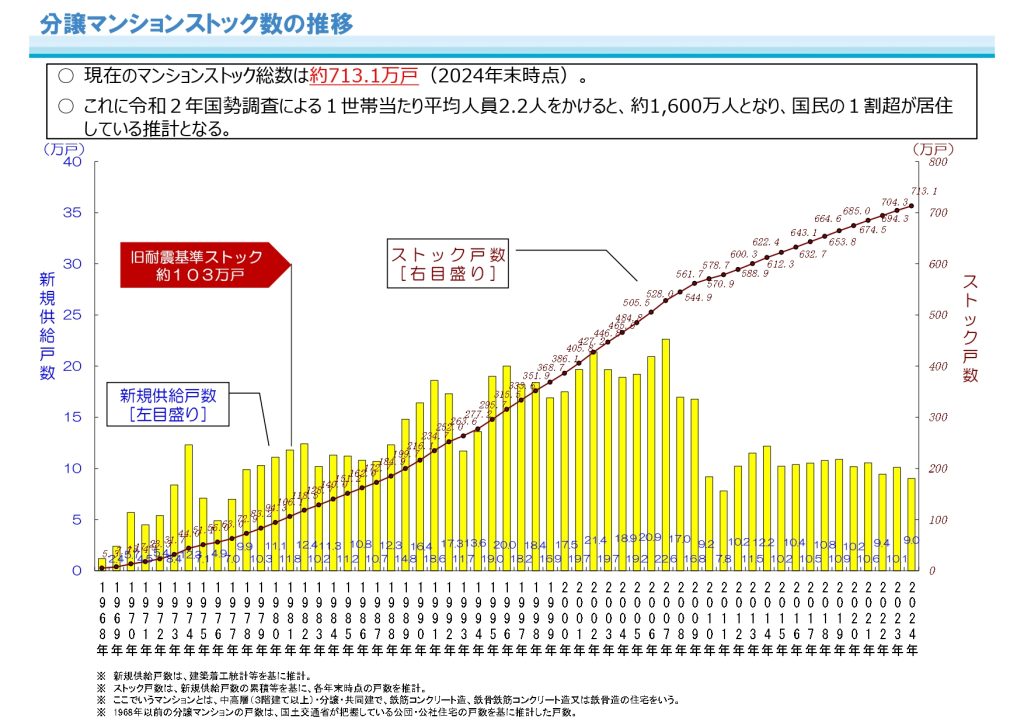

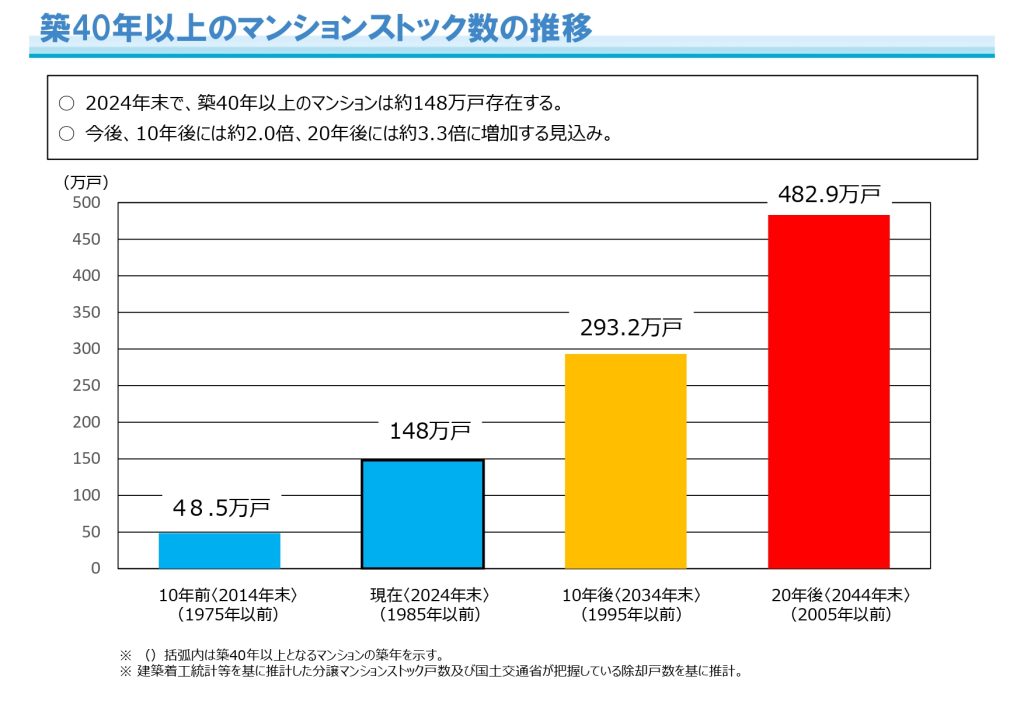

国土交通省のデータでは、全国のマンションの総戸数は2024年度末時点で約713万戸、約1,600万人が居住していると言われています。

そのうち築40年以上の高経年マンションは、2024年末時点で約148万戸存在しており、全体の約20%を占めているそうです。

高経年マンションの数は年を経るごとに当然増え続け、データ算出から10年後の2034年には約293万戸に、20年後の2044年には約483万戸にまで達する見込みとなっています。

今後、高経年マンションはますます増加の一途をたどるでしょう。

こうした避けられない問題に対し、老朽化を防止するための維持管理の適正化や、マンション再生に向けた取り組みの強化が、早急に求められる時代となりつつあるのです。

建て替えの合意形成の難しさ

2026年の区分所有法改正には、旧制度の課題も背景として存在します。

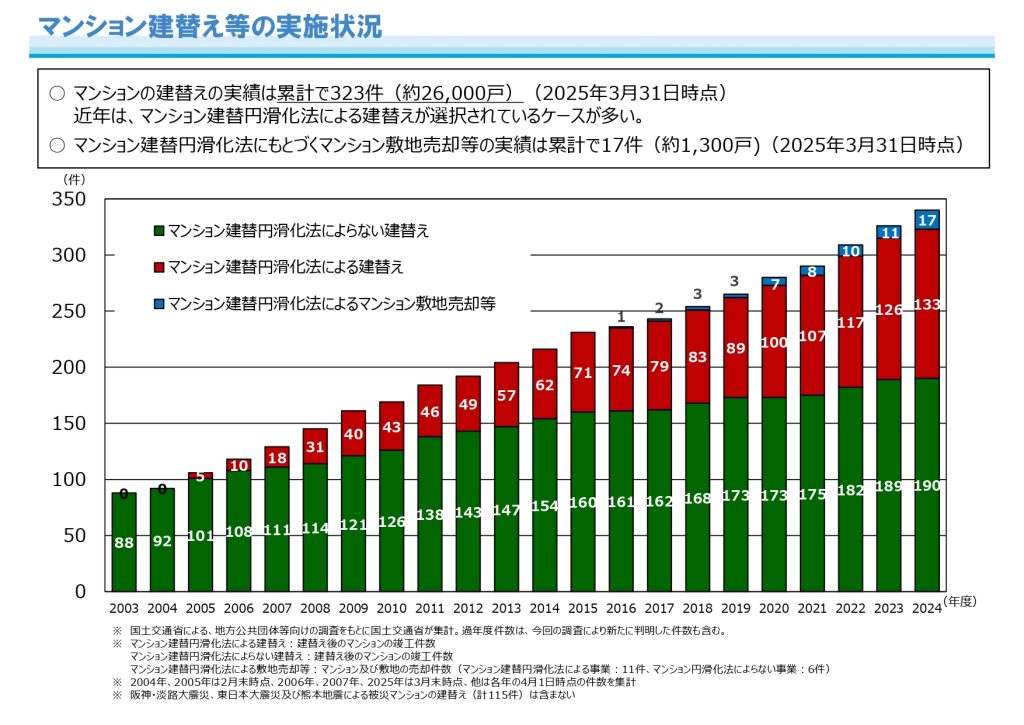

旧制度ではマンションの建て替えについて特に合意形成を得ることが難しく、2025年3月末時点で、実際に建て替えを行ったマンションの累計は323件(約26,000戸程度)に留まっているのが実態です。

高経年マンションが増加していくことが確定しているなかで旧制度の在り方が問題視されるようになり、2026年の法改正につながりました。

所在不明区分所有者の増加

所在不明区分所有者の増加ないしは、該当する箇所の管理不足も2026年の法改正に関係しています。

総務省によると、全国の空き家件数は全体で約900万世帯(2023年の時点)だそうです。

このうち、マンションなどの集合住宅が占める数は、なんと半数超えのおよそ500万戸。

空き家であっても、外部に住む区分所有者がしっかり管理できていれば特に問題はありません。

特に問題視されているのは、空き家の区分所有者が誰なのかが分からないケース。

これは管理組合運営に支障をきたす要因となりかねません。

現在の法律だと、これらの事象に対して管理組合などが対応できる範囲に限界があり、法改正の必要性が生じています。

区分所有法改正がもたらす影響と管理組合が取るべき対策

2026年に予定される区分所有法改正がもたらす影響として:

- ・高経年マンションの建て替えの決議が得られやすくなる

- スムーズなマンション建て替えが可能となる

- 建て替え以外の選択肢(一棟リノベーション・建物取り壊し・建物敷地売却)が広がる

- 管理不全の部屋の管理を、管理組合ができるようになる

などが考えられます。今回の法改正は、管理組合にとってはメリットの多い改正と言って良いでしょう。

管理組合が取るべき対策

今回の法改正を受け、管理組合として、まずは管理規約の改正を行う必要があります。

多くのマンションにおける管理規約は、法改正前の区分所有法をベースにしたものとなっているため、改正後の内容を反映させなければならないでしょう。

2025年秋には、国交省のホームページに法改正後の標準管理規約が公開される予定です。

国からの新たな情報を参考に、新しい規約を早いうちに作成する必要があります。

そのあと、総会にて管理規約改正の承認を得るようにしましょう。

高経年マンションの場合

高経年マンションにとって、今回の法改正による影響が大きい点は「建て替えがしやすくなった点」「再生の選択肢が広がった点」でしょう。

これまでは「5分の4」以上の賛成が必要だった建て替え決議が、一定の条件を満たせば「4分の3」以上の賛成で可能となります。

例えば、以前建て替えを検討したものの、規定人数を超える賛成を得られなかった、所在不明者が多くて賛成票が少なかった、などで一度建て替えを諦めたマンションの場合は、今回の法改正による新たな可能性が見えてくるかもしれません。

また、建て替えは各世帯の費用負担が大きくて難しそう、というマンションの場合、建て替え以外の選択肢を検討してみるのも一つの手かもしれません。

これまでは要除却認定の取得がなければ全員合意が必要だった敷地売却や、一等リノベーションが「5分の4」以上の賛成でできるようになるため、改正前より選択肢の幅が広がります。

過去に建て替えについて検討したけど頓挫してしまった、というマンションは、ほかの選択肢も含め、もう一度検討してみる余地があるかも知れません。

区分所有法改正はチャンス!高経年マンションの再生を現実に

2026年の区分所有法改正は、特に高経年マンション方々にとってはメリットの大きいものと言って良いでしょう。

高経年マンションでは大規模修繕工事の費用も高額になります。

長年積み立ててきた修繕積立金も枯渇し、各世帯から負担金を徴収する必要が生じたり、金融機関などから借り入れをしてまで工事を実施したり、などのケースも珍しくありません。

あと何年持つのか分からないマンションに、高額な費用をかけてまで修繕工事をする必要があるのだろうか?

いっそのこと、建て替えも検討するべきなのでは?

そう思われる方も少なくありません。

法改正によって建て替えがしやすくなり、建て替え以外の選択肢も広がった今こそ、検討を進めていくチャンスです。

とはいえ、建て替えを含めたマンションの再生について検討していく作業は、管理組合だけで行うのはかなりハードルが高いでしょう。 マンション再生検討の支援業務については、一般的な管理会社の場合、業務範囲対象外となりますし、そもそも専門性の高い建て替えや敷地売却、一棟リノベーションに関する知見も持ち合わせておらず、対応できないケースがほとんどです。 それでは、ほかのマンションの場合どうしているのか。 多くのマンションの場合、建て替えを事業として展開しているデベロッパーに相談します。 建て替えを希望する区分所有者が多いマンションや、容積率に余裕があり再建後に住戸数をたくさん増やすことができそうなマンション、立地条件の希少性が高いマンションなど、デベロッパーとしても事業性が高そうなマンションの場合は、デベロッパーへの相談で問題ありません。 しかしながら、建て替え以外の選択肢も検討したい、という場合はデベロッパーに相談するのは適切ではありません。 建て替え以外の提案を受けられる可能性は極めて低いでしょうし、そもそも事業性が低そうなマンションの場合は相談にすら乗ってもらえない可能性もあります。 「じゃあ、どこに相談したら良いの?」 そんな際は、ぜひ三菱地所コミュニティにご相談ください。 当社では管理会社としては非常に珍しく、管理組合向けの再生コーディネート業務を行っております。 【三菱地所コミュニティの再生コーディネート業務とは?】 主な業務内容は以下の通りです。 ・区分所有者の皆様に再生の選択肢について知識を深めていただくための勉強会の開催 ・延命を目指すべきか、建て替えや敷地売却の方向に向かうべきか判断を行えるための資金面のシミュレーション ・各区分所有者との個別面談による合意形成支援 管理会社ならではの管理組合に寄り添った中立的な立場でしっかりと検討の伴走をしていきます。 もちろん、方向性が決定したあとも管理組合の方針に基づき、最後までご支援させていただきます。 詳しくは以下のサービス紹介をご覧ください。 三菱地所コミュニティが管理業務を受託していないマンションでも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。